世間では今年の10月からマイナンバー制度が始まるということで騒がしくなって来ているが、賃貸住宅オーナーのワシに何か関係あるのかな? ワシは何をすれば良いのかの~?

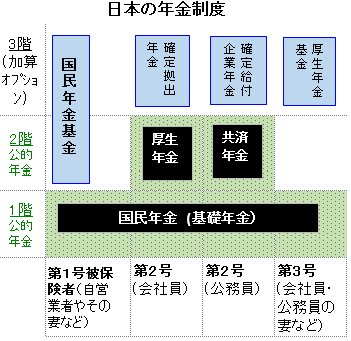

世間では今年の10月からマイナンバー制度が始まるということで騒がしくなって来ているが、賃貸住宅オーナーのワシに何か関係あるのかな? ワシは何をすれば良いのかの~? 会社の総務部が開いた研修で学んだ限りでは国民のメリットになることが多いと言っていたわ。例えば、年金・医療・介護福祉・児童扶養手当の給付願いなど社会保障の申請は沢山あるけど今はその申請の都度、所得証明や住民票などを添付する必要があり面倒だわ。しかしマイナンバー制度が普及すればマイナンバーさえ書き込めば添付書類は一切必要なくなり受給者の利便性は向上するわ。

会社の総務部が開いた研修で学んだ限りでは国民のメリットになることが多いと言っていたわ。例えば、年金・医療・介護福祉・児童扶養手当の給付願いなど社会保障の申請は沢山あるけど今はその申請の都度、所得証明や住民票などを添付する必要があり面倒だわ。しかしマイナンバー制度が普及すればマイナンバーさえ書き込めば添付書類は一切必要なくなり受給者の利便性は向上するわ。 この制度により、税金の負担も公正になるらしいがどういう理由でそうなるのかな?

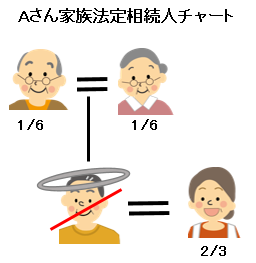

この制度により、税金の負担も公正になるらしいがどういう理由でそうなるのかな? 日本はサラリーマンからの徴税は源泉徴収なので9割以上は捕捉出来ているけど自営業、農水産業従事者の捕捉率は5割以下と言われ悩みの種だったわ。今後は取引が行われる都度法定調書の提出が求められマイナンバーが表記されるので正確で厳格な税の捕捉が出来るらしい。

日本はサラリーマンからの徴税は源泉徴収なので9割以上は捕捉出来ているけど自営業、農水産業従事者の捕捉率は5割以下と言われ悩みの種だったわ。今後は取引が行われる都度法定調書の提出が求められマイナンバーが表記されるので正確で厳格な税の捕捉が出来るらしい。 良いことずくめの様な制度じゃが問題点もあるのでは?

良いことずくめの様な制度じゃが問題点もあるのでは? 個人番号カードというIDカードが渡されるけど紛失した場合、悪用されたり個人情報が筒抜けになる心配があるわ。政府は厳罰で対処すると言ってる。その他に初期導入時に2,700億円、その後年間300億円くらいの維持費がかかるらしい。

個人番号カードというIDカードが渡されるけど紛失した場合、悪用されたり個人情報が筒抜けになる心配があるわ。政府は厳罰で対処すると言ってる。その他に初期導入時に2,700億円、その後年間300億円くらいの維持費がかかるらしい。 将来は行政だけでなく民間でも利用されるのかな?

将来は行政だけでなく民間でも利用されるのかな? 実はこの制度は先進国の中で日本だけが著しく遅れていて米国、北欧、シンガポール、韓国では民間の利用についても制限がないわ。銀行口座の開設、携帯電話やクレジットカードの申請、運転免許証、図書館の利用など幅広く利用されていて心配もあるけどメリットの方が多いと捉えられている。不動産の売買や賃貸の取引事例も全て登録されるので正

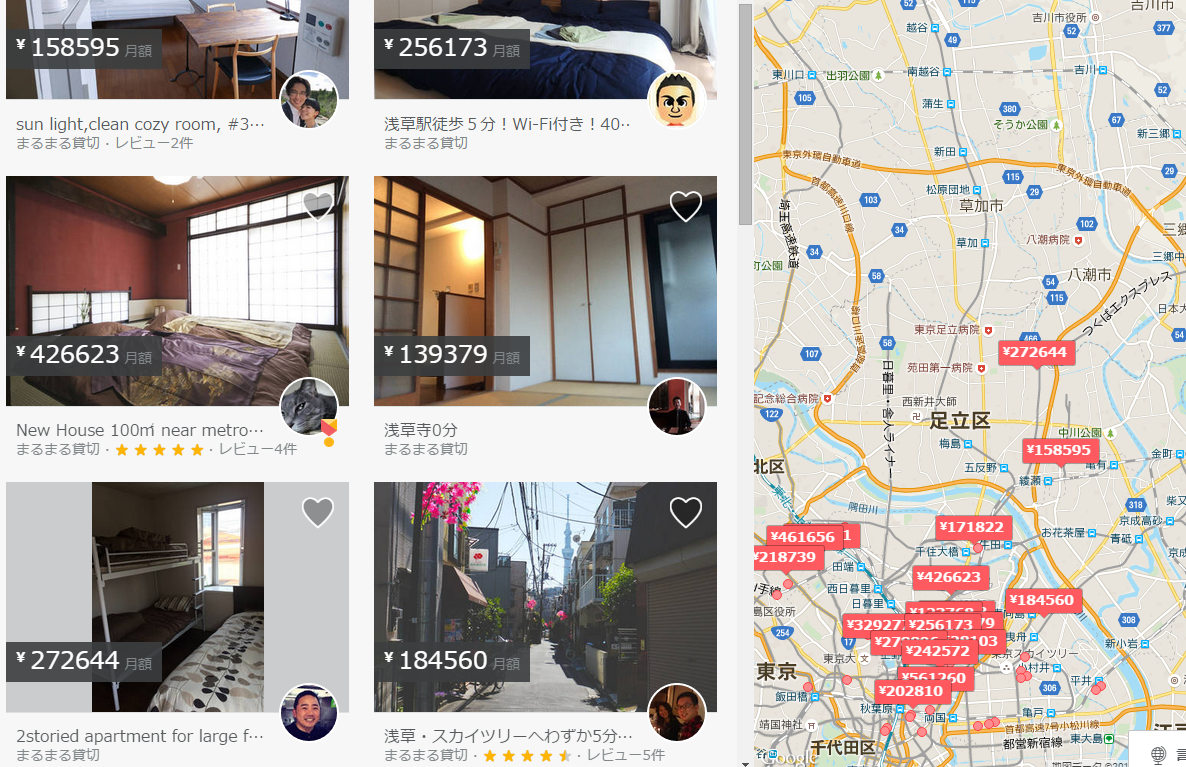

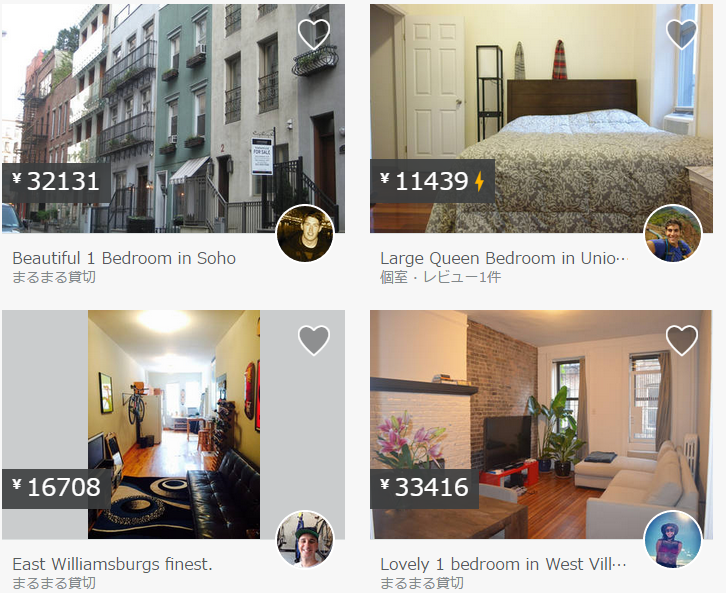

実はこの制度は先進国の中で日本だけが著しく遅れていて米国、北欧、シンガポール、韓国では民間の利用についても制限がないわ。銀行口座の開設、携帯電話やクレジットカードの申請、運転免許証、図書館の利用など幅広く利用されていて心配もあるけどメリットの方が多いと捉えられている。不動産の売買や賃貸の取引事例も全て登録されるので正 不動産の場合は一物一価ではないので価格.comサイトのように熾烈な価格競争はないだろうが、業者も個人も隠し立ての出来ない社会になるなあ。

不動産の場合は一物一価ではないので価格.comサイトのように熾烈な価格競争はないだろうが、業者も個人も隠し立ての出来ない社会になるなあ。

ページ作成日 2015-08-25

センチュリー21マルヨシでは単身やご家族で住める越谷エリアの賃貸物件を中心にご紹介しております。また地域に密着してから35年以上の歴史を誇る当社では、オーナー様から賃貸管理を任せて頂いている物件も豊富にございます。不動産のお取引が初めての方にも越谷エリアに精通したスタッフが丁寧にご対応させて頂きますのでどうぞお気軽にご相談ください。